2025年1月の記事一覧

小中合同の「前芝学校 学校保健委員会」がありました。

1月20日(月)の授業後に小中合同の「前芝学校 学校保健委員会」がありました。小中の保健委員、中学校の生徒会役員、小学校の運営委員が参加し、「メディアの使い方を見直そう」をテーマに話し合いを行いました。事前に児童・生徒全員にアンケートをとり、その調査結果を保健委員さんがパワーポイントを使って発表してくれました。その結果をもとに5グループで話し合いを行いました。

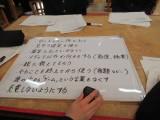

グループ協議では、メディアの時間を減らす方法について活発に意見が出され、小学生の意見も聞きながら、出された意見をホワイトボードに書いてまとめました。

全体発表では、2年生がわかりやすく発表してくれました。「ルールを親と一緒に決める・見守り設定をする」「メディア以外に楽しいことを見つける」「充電器で制限をかける」など、様々な意見が出されました。「ロック画面を心に刺さる言葉にする」というおもしろい意見もありました。

最後に学校薬剤師の伊藤先生から、「ゲーム障害」についての話を教えていただき、メディアの使い方を見直していこうという気持ちを高めることができました。

メディアの使い方については、子どもだけの問題ではなく、我々大人も含めて社会全体の問題として考えていかなければならないと思います。ご家庭でも使い方のルールも含めて一度話題に出していただければうれしいです。

ストーリーテリングの会の振り返りを紹介します。(3年)

1月20日(月)今日は、「ストーリーテリングの会」の3年生の振り返りを紹介します。この「ストーリーテリングの会」は、前芝保育園や前芝小学校では「ぽっぽの会」として毎年取り組んでいるので、3年生の生徒にとっては一番長い子で12年目になる馴染みのある活動です。卒業を控えた3年生の子どもたちには、特別に谷川俊太郎の「生きる」という詩を贈っていただきました。子どもたちの振り返りには、「お話ろうそくの会」のかたへの感謝の気持ちがたくさん述べられていました。

〇自分の知らない話を聞くのがいつも楽しみで、今日も新しい話を聞けてものすごくうれしかったです。グリム童話や日本昔話は自分で読むことが少ないので、すごく新鮮で楽しかったし、面白かったです。いつもストーリーテリングの会のときに様々な話を聞かせてくれてありがとうございました。

〇ストーリーテリングがこれが最後なのが寂しいです。「おはなし」という話は、最初は「ん?」ってなったけど、話が進んでいくと、「あー!」ってなりました。だけど最後のオチは思っていないようなオチで個人的にめっちゃすごいと思いました。今日でお話のろうそくの会ともお別れだけど、願い事が最後にかなうとうれしいです。本当にありがとうございました。

〇初めて聞く二つの話は、どんな展開になるのか想像できなくて、とてもおもしろかったです。小学生のころから楽しませていただき、ありがとうございました。

〇9年間お話をしてくださり、ありがとうございました。小説を読むときとは違い、目ではなく、耳から入ってくるお話は頭の中でとてもイメージしやすかったです。昔話、特に外国の昔話はあまり読む機会がなかったので、触れることができてよかったです。

〇普段自分から本を読むことがないので、ストーリーテリングの会のような物語に触れる機会ができたのは、自分にとって少し本や物語に興味をもつきっかけになりました。文字が苦手なので、言葉でわかりやすく、雰囲気まで伝わってきました。

〇私は9年間ぽっぽの会やストーリーテリングの会の時間を楽しみにしていて、今日が最後なのが不思議に思いました。今日はありがとうございました。

〇9年間わたしたちにお話をしてくださり、ありがとうございました。受験の時期でピリピリしやすい心をリラックスさせることができました。今日話していただいた中で「浦島太郎」が印象に残りました。昔から知っているお話ですが、中学生になって改めて聞くと昔と違った見方ができて楽しかったです。

「豊橋おはなしろうそくの会」のみなさんによる「ストーリーテリングの会」がありました。

1月17日(金)今日は、1時間目に「ストーリーテリングの会」がありました。「豊橋おはなしろうそくの会」のかたが今年も8名来校され、学級ごとにろうそくの会のかたが準備してくださったお話を3~4話聞きました。「ストーリーテリング」というのは、素話(すばなし)のことで、絵本や紙芝居を使わずに、語り手が「ことば」だけでおはなしを伝えます。

どの教室も静かな雰囲気で、それぞれの生徒が、耳から入ってくる「ことば」だけで頭の中に映像を思い浮かべ、想像しながら聞いている様子が伝わってきました。物語の世界に入り込み、身を乗り出して聴いている生徒もいました。

ろうそくに火を灯して始まる物語。そして、最後には子どもたちが火を吹き消します。そのときに願い事をすると、その願いが叶うと言われています。今日がちょうど誕生日だった3年生の生徒は、ろうそくを吹き消したときに、みんなから「誕生日おめでとう」と声をかけてもらったそうです。素敵な話ですね。

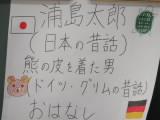

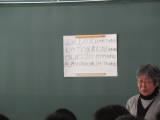

今回は、図書委員さんがお話のプログラムを画用紙に書いて黒板に掲示したり、講師のかたを教室に案内したりするなど、大活躍でした。言葉遣いも丁寧で、とても立派な態度で接待ができました。ありがとうございました。

<今日は、図書委員さんたちの活躍の写真が中心です>

柔道着を着て柔道の学習をしています。(1・2年体育)

1月15日(水)今日は、2時間目に2年生、3時間目に1年生の柔道の授業がありました。両方とも柔道着を全員が着て授業を受けていました。授業が始まる前からみんなで畳を敷きつめ、次は柔道着に着替えて帯を締め、決められた隊形で整列します。なるべく早く授業が開始できるように協力して準備をしています。さすが中学生ですね。

今日は、2年生は前転や後転、側転、手押し車などを行った後に、受け身の練習として、一番基本の後ろに倒れる「後方受身」の練習を行いました。思い切り手をついて、後頭部、腰、背中を衝撃から守る方法です。頭を打たないように、必ず帯のところを見ることを繰り返し練習していました。1年生も見に行ったときには、「後方受身」の練習を行っていました。座った状態から、中腰、立った状態と段階をおって練習を繰り返しました。

「もう終わり?」と残念な声が聞かれるほど、子どもたちは楽しく授業に参加していました。畳に裸足なので寒いですが、子どもってすごいですね!

【2年生】

【1年生】

園児が喜ぶおもちゃ作りの発表会を行いました。(3年)

1月14日(火)今日の4時間目に、家庭科の授業で3年1組で幼児向けに制作したおもちゃの発表会を行いました。主にフェルトを使って、幼児が安全に楽しく遊べるおもちゃを作りました。

発表の時には、生徒一人一人が、自分がつくったおもちゃのアピールポイントを説明しました。中には、遊びを実演したり、「~~の発達のために」といったように授業で学習した内容を発表に入れ込んだりした生徒もいました。おもちゃの一例を紹介すると、弁当箱、サッカーボール、ハンバーガー、花びらのある木、オセロ、サンドイッチなどなどです。

2月下旬には、保育園で園児と一緒に遊ぶ予定です。作ったおもちゃで園児たちが笑顔で遊ぶ姿がたくさん見られるといいなと思います。(3年2組は12月に終わりました。HPに掲載できずにごめんなさい)